愛犬・愛猫のごはんを選ぶ時に、皆さんはどんなことを基準にして選んでいるでしょうか?

好き嫌いが激しい子であれば、「できるだけおいしそうに食べてくれるもの」をメインに選ぶことになるでしょう。

しかし、我が家の猫でもそうですが、元々食べることが好きな子の場合はだいたいのものをおいしそうに食べてくれることもあり、「何を基準に選べばいいんだろう…?」と迷いの沼にハマってしまうこともあります。

(もちろん、食べてくれない悩みでループすることもありますが…。)

そこで今回は初心に帰って、販売されているドッグフード・キャットフードにはどんなものがあるのかを改めて考えてみましょう!

ー 今日の目次 ー

1.ドッグフード・キャットフードの種類

2.フードの形状にはどんなものがあるの?

3.ドライフードのメリット・デメリット

4.ウェットフードのメリット・デメリット

5.手作り食のメリット・デメリット

6.ドッグフード・キャットフードを選ぶ基準はどこ?

ドッグフード・キャットフードの種類

ドッグフードやキャットフードとして皆さんが購入しているごはんは、ざっくりと3つに分けることができます。

〇 市販の総合栄養食

〇 獣医師から処方される療法食

〇 一般食・おやつ

「総合栄養食」という言葉が耳慣れない人もいるかもしれませんが、簡単に言うと

「そのドッグフード・キャットフードと水だけで栄養バランスがきちんと保てる食事」

のことを指しています。

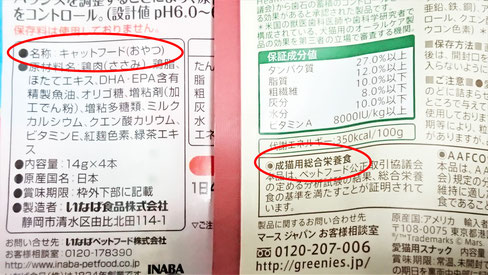

この栄養バランスはAAFCO(アメリカ飼料検査官協会)というところの栄養基準を元に決められ、一定の品質保証を私たち飼い主に示しているというわけですね。

そして、総合栄養食である場合はきちんとパッケージに記載があります。

総合栄養食の基準を満たしていないものは「おやつ」などの別の表記が必ず書いてあるため、メインのごはんを選ぶ時には注意してください。

さらに、総合栄養食の中でも、獣医師の判断・処方を元にしなければいけない特殊な栄養配合をしたドッグフード・キャットフードを「療法食」と呼びます。

それぞれの病気や体質に合わせて栄養バランスを変更しているため、健康な子がむやみに食べた場合、時には体が求める栄養バランスに満たなくなる可能性があります。

「うちの子もシニアだし、腎臓をサポートするって書いてあるから…」

と飼い主さん判断で療法食を食べ始めると、愛犬の内臓に負担をかけてしまうことにつながりかねません。

療法食はあくまでごはんなので薬や毒ではありません。

そのため、健康な子がうっかり同居の子のごはんを複数回食べてしまったとしてもまったく問題がないことがほとんどですが、体に問題のない子が食べ続けるごはんではないということを知っておいていただければと思います。

最後に一般食・おやつに関しては、あくまで副食という捉え方をしてもらえれば十分でしょう。

必ずしも必要な食べ物というわけではありませんが、ちょっとした毎日の楽しみや、食欲アップのためのトッピングなどで活用できるフードと言えます。

フードの形状にはどんなものがあるの?

こういったドッグフード・キャットフードは、さらに別の見方をすると、

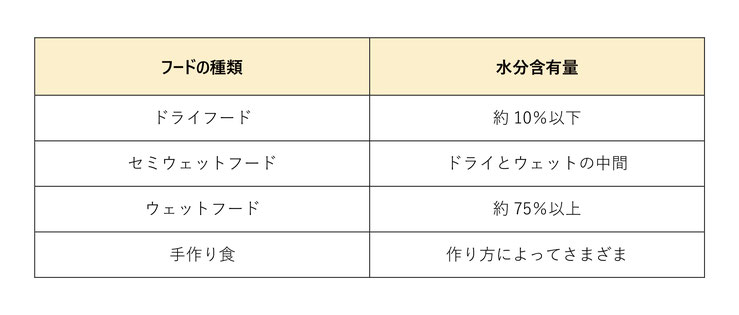

〇 ドライフード

〇 セミウェットフード

〇 ウェットフード

〇 手作り食

に分けることができます。

手作り食以外の3つに関しては、それぞれに含まれる水分量が主な違いとなります。

手作り食はその名の通り、食材を元にそれぞれのわんちゃん・ねこちゃんに合わせて調理されるテーラーメイドの食事です。

皆さんの愛犬・愛猫も、これらの形状のごはんのうちどれかを食べているはずですね。

今回はこの中でメインとなることが多い、ドライフード・ウェットフード・手作り食について、メリット・デメリットを改めて比較してみましょう!

ドライフードのメリット・デメリット

それではまずはドライフードの特徴から見てみましょう!

【メリット】

● 1粒1粒に栄養素がぎゅっと詰まっているので1回量が少なくて済む

● コストが安く済む

● 開封後も中長期保存が可能

● ごはんの準備・片づけが楽

● サクサクとした食感で歯垢の付着が少ない

【デメリット】

● 不完全な長期保存や大袋購入によって気づかぬうちに酸化して傷む

● 水分含有量が少ないので別で水分補給が必要

● 投薬が必要な時には使いにくい(ふやかさないとお団子にできない)

ドライフードの問題点としてよくあるのが、開封してからしばらく経つと愛犬・愛猫の食いつきが悪くなるというものです。

私たちの鼻では感じられませんが、長期保存ができるという点に頼りすぎて袋の開け閉めを繰りかえしているうちに、ドライフードの粒が空気に何度も触れて酸化して(さびて)しまっていることが考えられます。

特にねこちゃんは、開封したてのごはんは食べるけど500gサイズですら食べきることができない子もいます。

保存する時には1袋をあらかじめ3~4分割して密閉パックに入れておき、できる限りそれぞれの空気を抜いて(真空パックにできるとよりグッド)、暗所に置いておく方がベストです。

1袋ずつ順に使えば、その分空気に触れる回数も減り酸化リスクも下げることができます。

1袋あたりの量も、愛犬・愛猫が1か月以内に食べきれる量で購入するのが酸化リスクを下げる目安となります。

(我が家の猫は約2週間ほどで食べきれる小袋サイズを活用中…)

また、夏場など暑く湿気が多い時期には冷蔵庫に入れたくなりますが、フードの出し入れのたびに温度差による湿気が発生し、カビるリスクが増してしまうため止めておきましょう。

ウェットフードのメリット・デメリット

さて、次はウェットフードです!

【メリット】

● 水分含有量が多いので飲水量が少ない子の水分補給サポートができる

● 嗜好性(おいしさ)が一般的にドライフードより高い

● トッピング・主食どちらにも使えて汎用性がある

● 投薬時に使いやすい(お団子にして簡単に埋めこむことができる、混ぜられる)

【デメリット】

● 1食分のコストが高い

● 短期保存しかできない(風味の劣化が早い、腐敗しやすい)

● 1食をドライフードよりもたくさん食べなければいけない

● 歯垢の付着が多い

ウェットフードはやはり何と言ってもおいしさがドライフードより際立つことが特徴的ですが、水分が多い分保管は必ず冷蔵保存が必要になります。

缶詰やパウチなど冷蔵保存したものを再びごはんとして用意する時には、そのままだと冷たくおいしさが感じにくいため、風味を取り戻すために温めてあげましょう。

電子レンジで十分ですが、加熱しすぎるとビタミンなどが壊れてしまうため人肌程度にすること、あげる前には全体をかき混ぜてごはんの温度を一定にしてからあげてくださいね。

手作り食のメリット・デメリット

最後に飼い主さんの手作りによるごはんも比べておきましょう!

【メリット】

● 原材料が市販品に比べ明確(自分で食材を選べる)

● 嗜好性(おいしさ)は抜群(できたてで風味が良い)

● 市販品では対応できないアレルギー対応食も作ることができる

● 飼い主さんの満足度が高い

【デメリット】

● 市販品に比べ手間と時間がかかる

● 栄養バランスの組成を考えて作るのが難しい

(過不足が起きやすく飼い主さんもかなりの勉強が必要)

● 歯垢の付着が多い

ちなみに手作り食のコストはどんな食材をどれくらい使うかでかなり変わってくるため、今回はメリット・デメリットどちらにも入れませんでした。

高い食材を使えば、動物病院専売品である療法食よりも1か月あたりが高額になることもありますし、その逆もまた言えます。

また、手作り食はビタミンやミネラルの補給が食材だけでは足りず、サプリメントも一緒に使用することが多いのでその分の費用も考えておきたいところです。

ドッグフード・キャットフードを選ぶ基準はどこ?

さて、それぞれのごはんの比較ができたところで、「いったいうちの子に選ぶべきはどのごはんなの?」というお話です。

【1.愛犬・愛猫の好み】

生活の質や楽しみを考えるのであれば、

「愛犬・愛猫がおいしく食べられること」

に尽きます。

わんちゃんやねこちゃんの「おいしい」と感じる感覚は、

● 食感(サクサク、しっとり、柔らかい、硬い など)

● 粒の大きさによる食べやすさ(大粒、小粒)

● 味(チキン、魚などのメインとなるタンパク源)

● 匂い

などから大きな影響を受け、必ずしも味つけが濃ければいいというわけではありません。

小型犬などは、ドライフードをあげてみて「食べないなあ…」と思っていたら、粒を小さく割っただけでパクパク食べ始めたというケースもこれまでにたくさんありました。

また、ねこちゃんは特にですが、幼い頃に食べなれた形状・風味でないと食べてくれないというパターンがかなり多いのが特徴です。

ドライフードをずっと食べ続けてきた子の場合、ウェットフードがいくら嗜好性が高いと言っても新しいものに対して強い警戒心を感じ、「ドライ以外は食べない!(食べ物とは思えない!)」と頑なになってしまうのです。

中には粒の大きさだけでなく、俵型か、平べったい丸型か、四角形かなどでも大きく好みを分ける場合もあります。

そのため、愛犬・愛猫のごはんの好みを把握するには、

〇 これまでに食べてきたフードはどんな形状だったか

〇 原材料で使われるメインの食材はどんなものが多かったか

を整理した上で選んであげると、購入にあたって「失敗したー…!」となることが少ないでしょう。

ちなみに、将来的にどんなごはんでも広く受けつけてほしいと思うのであれば、幼い頃に複数の形状・風味のごはんを食べている方がその子の許容範囲は広くなりますよ。

【2.フードが愛犬・愛猫に与える影響】

好みの傾向がわかれば、その後は愛犬・愛猫の胃腸に与える影響がないかも見ておきましょう。

おいしく食べてくれたとしても、

● 食後に吐くことが多い

● 軟便や下痢が続く

● 便秘傾向が強くなった

といった消化管への負担を感じるようなら、その子にとってそのフードが合っていない可能性があります。

もちろんフードの切り替えをする時には、急にすべてを変えるとお腹がびっくりしてしまいます。

そのため、最低でも5日~1週間はかけて徐々に新しいフードを従来のフードに混ぜていってほしいのですが、ゆっくり時間をかけてもお腹の調子が良くないかも?という時には従来のフードに戻してから別のフードを検討しましょう。

「良いうんち」とは、拾う時に地面に跡がつかず、コロコロとしているものです。

拾った時に地面や猫砂にうんちが一部付着したり、持ち上げる時に形が崩れやすいようなら、下痢でなくとも食生活を見直したり、体の中に異変がないかなどを一度調べてあげましょう。

わんちゃんやねこちゃんによっては、「このメーカーのフードは全般的にダメ」「原材料にこの食材が入っているとダメ」などの傾向が見えてくることもあります。

【3.抱えている病気に合うフード】

皆さんの愛犬・愛猫の中には、病気を抱えていてそれに対応した療法食を食べていたり、栄養バランスに注意しなければならない子もいるでしょう。

たとえば、スタッフ桐村の猫:ひのきは便秘がちのため、便が硬くなりにくく出やすい特徴を持つ、「ロイヤルカナン」というメーカーの療法食を食べています。

このように栄養バランスを工夫しなければ体調を崩す子は、療法食の中で愛犬・愛猫がおいしいと感じるものを探すことになります。

「療法食っておいしくないんじゃないの…?」

とネガティブなイメージを持たれがちですよね。

しかし最近では、療法食にもさまざまなメーカーが参入してそれぞれが競合しているため、「おいしさという点ではかなりレベルアップしているな」という印象をCon tuttiスタッフは持っています。

また、かかりつけの病院で自分の愛犬・愛猫の病気に対応した療法食が1~2種類しかなかったとしても、他の病院もいれたら別メーカーのものを含めて5~6種類以上も選択肢があった!というケースもあります。

「療法食を食べたほうが体のためだけど、あまりおいしそうに食べてくれない…」

という時には、まずは他の選択肢がないか獣医さんに確認してみてくださいね。

Con tuttiでもさまざまなメーカーの療法食情報は更新するようにしているので、気になることがあればお気軽にどうぞ。

【4.安すぎるフードは選ばない】

最後に、市販品を購入する時に見比べてほしいのが、フードの1袋・1個あたりの価格です。

店舗で購入する場合、さまざまなパッケージやメーカーのフードが並んでいると思いますが、周囲の価格を比べてみて、gあたり、㎏あたりが極端に安いものはたとえ総合栄養食の表記があっても避けておきましょう。

高ければいいというものではないですが、安すぎるものはその分原材料の質や製造過程で何かを削っているから安いと言えます。

家庭のお財布には優しくても、愛犬・愛猫の体に負担がかかりすぎては本末転倒ですからね。

今回はドッグフード・キャットフードとはどんなものか、改めてまとめてみました。

選び方は飼い主さんそれぞれですが、おそらく皆さん先ほどのような条件を無意識にでも考えながら選んでいるのではないでしょうか。

わんちゃん・ねこちゃんのごはんはまだまだ奥深く、栄養素のお話なども含めるとお話してみたいこともたくさんあります。

これからも定期的にごはんのことを取り上げてみたいと思いますので、もしもご希望のテーマがあればぜひSNSなどからお知らせくださいね(^^)

取材記事やこちらのコラムはマイベストプロ神戸(神戸新聞)サイトでも公開中!